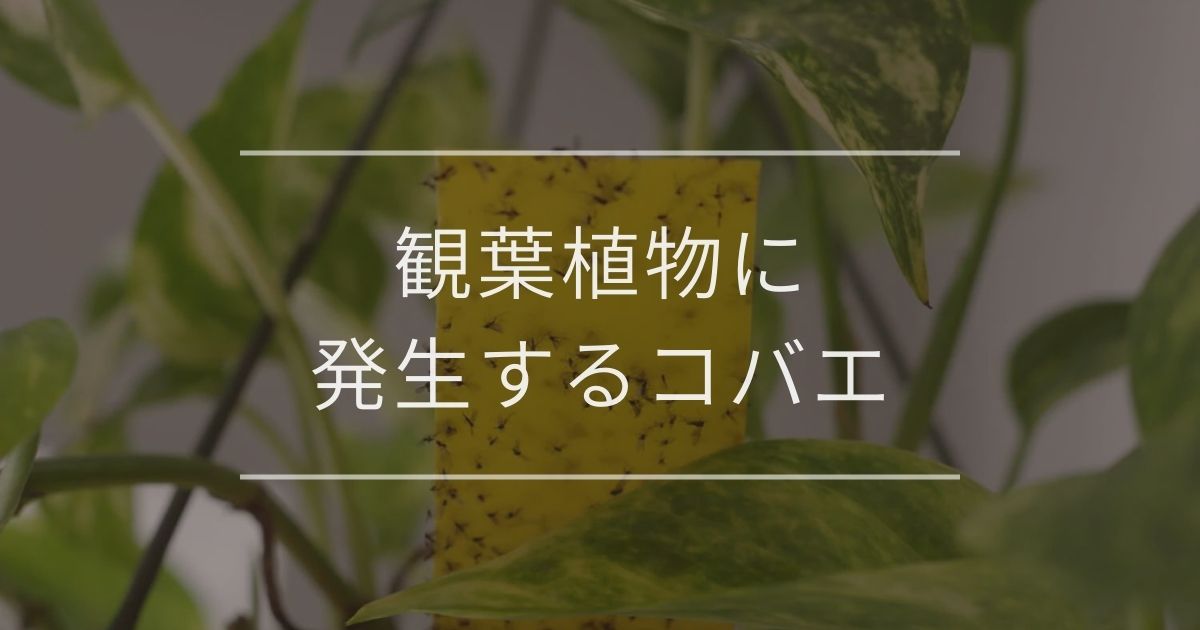

春を過ぎて徐々に気温が蒸し暑くなると、室内にコバエが発生しやすくなります。

原因は観葉植物の土かもしれませんが、コバエの種類によって発生する場所や集まる場所は異なるため、必ずしも植物が原因ではありません。

もしも室内にコバエが大量に発生し、次から次へと卵がふ化しているようであれば、すぐに薬で対処するのがベスト。

また、自然にコバエがいなくなることはあまりなく、すでに住み着いている可能性も高いため、年に1度のペースで定期的に出現しやすいです。

今回は観葉植物に発生するコバエの対策と原因について詳しく解説します。

「いつかそのうち自然にいなくなるだろう」と思っている方もいるかもしれませんが、一度室内で発生したコバエが簡単に消えることは少ないため、適切な対応を把握しておきましょう。

コバエを駆除するなら、適切なアイテムが必要なのをご存知でしょうか。自己流や安価なものでお手入れをしてしまうと、かえって植物を傷つけ、枯らすリスクもあります。

そこで、コバエの発生確率を下げる天然由来の防虫スプレーを用意しました。インテリア性にも優れているので、そのまま見せて収納してもおしゃれです。詳しくは下記ページにまとめましたので、ご覧になってみてください。

[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]コバエ対策についてはyoutubeでも解説しています!

YouTube動画でも、植物バイヤーが「夏に気になる虫対策」の1つとしてコバエ対策をわかりやすく紹介しています。ぜひ、記事と併せて確認してみてください。

観葉植物に発生するコバエとは?

観葉植物に発生するコバエは、体長5mm以下のハエとカに似た小さな羽虫の便宜的な総称です。

一方、キッチンに発生するコバエは、ショウジョウバエとノミバエの2種類で、どちらも「ハエ」といわれる姿をしています。

観葉植物に発生するコバエは、特に人間に危害を加える生物ではありませんが、衛生害虫です。

有機物の多い場所や汚れ・ヌメリがたまりやすいトイレ・洗面所・風呂場に発生することがあります。そのため、汚れがたまりやすい水回りにも防虫対策をしましょう。

防虫スプレーを散布したり、定期的に掃除をしたりなど対策をすれば予防ができます。

参考記事:公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 一般家庭・飲食店で見られるコバエの種類

梅雨の時期に発生しやすい

比較的梅雨の時期から発生し始めるチョウバエとキノコバエ。気温が20〜25℃、湿度が60〜70%程度になると発生しやすく、繁殖も盛んになるようです。

これは観葉植物のコバエだけでなく、キッチンのコバエも同じように発生しやすいので風通しを良くして、湿気がこもらないようにしましょう。

冬の時期でも発生する

梅雨の時期や夏に発生するチョウバエやキノコバエは、環境によっては冬でも発生することがあります。暖房が効いている部屋では、コバエの活動が活発になり、水気があれば繁殖することも。

土が湿っている鉢や、ケースやグリーンハウスの中で育てている植物の近くにコバエがたかりやすいので、置き型の薬やトラップで防虫しておくといいです。

筆者の植物にもチョウバエが発生するときがあります。

置き型の薬や即席のトラップを設置しておき、大量に発生しやすい時期にスプレーを鉢に吹きかけるのも効果的でした。

観葉植物のコバエ|対処方法

観葉植物の周辺に飛んでいるコバエには、以下の5つの方法で対処するとよいです。

観葉植物の周辺に飛んでいるコバエには、以下の5つの方法で対処するとよいです。

- 殺虫剤で駆除する

- トラップを仕掛ける

- 土の表面に無機質な素材を敷く

- 土を新しく入れ替える

- 2~3時間ほど外に出す

殺虫剤を使えば、数時間もしないうちに飛んでいるコバエはいなくなり、トラップを使えば大量に発生してしまったコバエを徐々に減らせます。

また、観葉植物の土を変えることもポイント。発生・繁殖しにくい環境を作るとコバエに悩まされることもなくなります。

①殺虫剤で駆除する

飛んでいるコバエをすぐにでも殺虫したい場合は、ガス式のスプレータイプでの対処がおすすめです。

各メーカー会社の商品によって種類はさまざまですが、コバエに直接吹きかけるものもあれば、ワンプッシュするだけで駆除できるものもあります。

多くのワンプッシュタイプは液剤がミクロで部屋中に広がり、飛んでいるコバエを駆除できます。またミクロの液剤は部屋の床や観葉植物の土の表面などにも降り注ぐため、数時間の効果を期待できます。

ただし、薬剤の成分は強力なので、犬・猫・魚・鳥などのペットや小さなお子さんがいる方は取扱いに注意が必要です。キッチンや食事をする場所などでも、食器類や食材にかからないように工夫して使用しましょう。

危険で怖いと思う方は、観葉植物の土に直接吹きかけて、コバエの卵を駆除するハンドスプレータイプがおすすめです。

下記のスプレーは天然由来の成分ため、お子さんやペットがいるご家庭にも使用できますよ。

[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]②トラップを仕掛ける

空気中に薬剤を散布するものだけでなく、観葉植物の鉢の上にトラップを挿したり置いたりして、コバエを駆除できる商品もあります。コバエを薬で誘引し、粘着素材なのでそのまま補殺が可能です。

スプレータイプのものより効果の速効性はありませんが、薬剤の効く時間が長く徐々にコバエの数を減らせます。長期間でコバエの発生を防止できるので、いつの間にかいなくなり気にならなくなります。

また、置いてコバエを集めて補殺するだけなので、スプレーより周りに影響が少なく安心して使える魅力も。

コバエのトラップは、キッチンにあるものでも簡単につくれます。不要な口の空いた容器に食器用洗剤・お酢・めんつゆ・水を混ぜ、観葉植物の側に置いておくだけでごっそりと補殺ができます。

効き目が感じられなくなったら、すぐに新しいものに取り替えてセットしましょう。

③土の表面に無機質な素材を敷く

腐葉土やバーク堆肥など有機質な土や肥料を使っていると、匂いによってコバエが引き寄せられます。できるだけ土がむき出しにならないように、鉢の表面に無機質な土や素材を敷きましょう。

土の表面に赤玉土・鹿沼土・砂利・川砂などを3〜5cm程度の厚みで敷き詰め、コバエが発生しないようにカバーをします。コバエは土の中に侵入しにくく、大量に発生することも少なくなります。

すでにコバエが発生している場合は、表面の土を2~3㎝程度取り除いて、無機物の赤玉土や軽石などを敷き詰めてください。ただし、土の上に隙間なく敷き詰め続けると、土が呼吸できずに根腐れしやすいです。

月に1回程度、定期的に敷き詰めた赤玉土や軽石などを取り外してあげると根腐れを防ぐことができます。

また、マルチング用のパークチップを被せるだけでも効果は期待できます。樹皮を加工したチップによって、鉢植えをナチュラルに演出できるため、インテリア性も期待できますよ。

[https://andplants.jp/products/evo_barkchips]④土を新しく入れ替える

古くなった土を使っている、または一度コバエが室内に発生したことがある場合は、観葉植物の土がコバエの発生源かもしれません。土の表面近くに産み付けられた卵がふ化しているためです。

殺虫剤やトラップなどで環境が改善されない場合は、土を新しいものに変えて一度植物を育てる環境をリセットするといいです。

観葉植物の植え替えに関しては、下記の記事を参考にしてみてください。

⑤2~3時間ほど外に出す

観葉植物の土からコバエが発生している場合は、2~3時間ほど屋外に出しておくことも効果的です。観葉植物を屋外に一時的に出すことで、コバエが外に逃げていきます。

特に、土に太陽光が当たると土に潜んでいるコバエも飛んで逃げるでしょう。

しかし、土の中に産み付けられている卵やふ化している幼虫は、そのままなので注意してください。

また、一日中屋外に出していると他の害虫が寄ってくる可能性があるので、2~3時間ほどにします。卵や幼虫も駆除したい場合は、新しい土に植え替えたり殺虫剤を使用したりしてください。

コバエ駆除に最もおすすめ:土を使わない

観葉植物のコバエ駆除には、土を使わない栽培方法がおすすめです。土が原因でコバエが発生しているのであれば、有機物である土を使わなければコバエの発生は最小限にできます。

土を使わない栽培方法には、水耕栽培があります。大きく分けて水だけで育てる水栽培(水挿し)と、無機物素材を使用したハイドロカルチャーの2つです。

容器に溜めた水にむき出しの根を浸して育てる水栽培に対して、水耕栽培とは粘土を高温で焼き上げ発泡させたハイドロボールや無機物のスポンジなどを使用して育てます。

いずれも腐葉土などの有機物を使用しない育て方なので、土由来のコバエが発生しにくいです。

AND PLANTSではコバエ発生に不安がある方のために、土を使わず植物生育用スポンジ素材で育てる「クリアプランツ」シリーズを取り揃えています。

室内でのコバエの発生を最小限にして観葉植物を楽しみたい方は、ぜひクリアプランツをチェックしてみてはいかがでしょうか。

[https://andplants.jp/collections/clear_plants]観葉植物にコバエを発生させない育て方

観葉植物にコバエを発生させないためには、管理の仕方も大事です。観葉植物の管理は、掃除や手入れができていないと不衛生な環境になってしまいます。

観葉植物にコバエを発生させないためには、管理の仕方も大事です。観葉植物の管理は、掃除や手入れができていないと不衛生な環境になってしまいます。

コバエもさらに集まりやすくなるので、部屋をきれいにすることは重要です。

- 梅雨の時期に有機肥料を使わない

- 窒素の少ない肥料を使う

- 土は乾燥気味にする

- 木酢液やハッカ油を吹きかける

- 受け皿に溜まった水は捨てる

梅雨の時期に有機肥料を使わない

梅雨の時期に発生しやすいコバエたち。

この時期には有機肥料をできるだけ避け、化学肥料に切り替えて肥料を与えるのがベストです。気温が低くなる9月下旬ごろまでは、化学肥料で問題ないかもしれません。

しかし、コバエが集まりやすい有機肥料ですが、発生源だからといって化学肥料ばかりを与えるのはやめましょう。

土の中の微生物がいなくなり、吸いきれなかった化学肥料の栄養が土にたまり、植物は次第に酸化します。酸化した植物は病気にかかりやすく枯れやすいので、時期を見て有機肥料に再度切り替えましょう。

窒素の少ない肥料を使う

コバエは窒素の匂いに集まる性質があるそうです。そのため、化学肥料であっても、窒素の少ない肥料を使いましょう。

肥料の多くは、三大栄養素として「窒素・リン酸・カリ」の栄養素が入っています。肥料のパッケージには、それぞれの栄養素がどのくらい入っているかを締める数字が記載されています。

その数字を確認して、窒素が少ないものを選ぶと良いでしょう。ただし、窒素は葉色をよくしたり、葉を茂らせたりする栄養素でもあるので、まったく与えないのは避けてください。

[https://andplants.jp/products/basefertilizer](※窒素2.8、リン酸4.0、カリ3.6の配合です)

土は乾燥気味にする

湿った場所や水気のある場所は、コバエの卵がふ化する場所でもあります。観葉植物の水やりや葉水をしたあとは、土の表面をしっかりと乾かし清潔に保ちましょう。

気温や湿度、日当たりなど環境にあわせて水やりの回数を減らし、表面が乾くようにするとよいです。

しかし湿度が高い時期では、土を乾かすことが難しい場合もあると思います。お水やりチェッカーを使いながら観葉植物の水やり頻度を調整したり、太陽が出た日には屋外に移動させたりするなど、工夫して管理しましょう。

また悪い土では、泥のようにいつまでも湿ったままになりやすいです。土の水はけ具合も調節しながら用土をオリジナルで作ってもよいかもしれません。

木酢液やハッカ油を吹きかける

匂いに敏感なコバエは、香りの強い木酢液(もくさくえき)やハッカ油が苦手です。強い香りで寄り付かないため忌避剤としての効果があり、土に吹きかけることで発生する数を軽減できます。

観葉植物を室内に置くときは、木酢液やハッカ油のスプレーを2〜3回ほど表面の土に吹きかけておくと効果的です。

ただし、木酢液はくんせいのような強い匂いが特徴なので、散布したあとは室内に漂うこともあります。散布後は室内に匂いがこもらないように、屋外に数時間ほど置いてから室内に入れましょう。

また、ハッカ油は犬や猫などのペットを飼っている方にはおすすめできません。ハッカ油の精油成分によって中毒症状を引き起こす可能性があるためです。

ペットを飼っている方は、コバエ忌避剤としてのハッカ油使用は控えてください。

受け皿にたまった水は捨てる

観葉植物の水やり後は、受け皿や鉢カバーに水がたまります。溜まった水をそのまま放置せずにシンクで洗い流すか、タオルなどでしっかりと吸い取るなど、きちんと処理をしましょう。

汚いままではいつまで経ってもコバエの数は減らず、増えるばかりです。またカビによって観葉植物が病気にかかることもあるので、普段からきれいにしましょう。

観葉植物にコバエが発生する原因

観葉植物の土からコバエが発生することは、あまり知らなかった人もいると思います。ここでは、コバエが観葉植物の土から発生する以下3つの原因について解説します。

- 屋外から侵入して繁殖した

- 土に卵が混じっていた

- コバエの好む土や肥料を使っている

屋外から侵入して繁殖した

小さなコバエは気付かないうちに、玄関や窓から室内に侵入することがあります。

侵入したときに観葉植物の湿った土に卵を産み付け、大量の幼虫がふ化します。成虫は約2〜3週間の命といわれますが、1回の産卵でおよそ200〜300個の卵を産み付けるようです。

幼虫は14日間ほど土の中にいるため、この時期に殺虫するのが効果的です。

また、幼虫は排水溝をたどって室内に侵入することもあるので、トイレや浴室に突然出現することもあります。

土に卵が混じっていた

コバエの卵や幼虫は、湿った場所であれば死滅することがあまりないようです。そのため観葉植物を購入したときにすでに土に侵入していたかもしれません。

そのまま自宅に持ち帰り、コバエにとって環境の良い室内でいつの間にか大量に繁殖することもあります。

購入したあとは、コバエ用ハンドスプレーで土に吹きかけ、卵や幼虫を殺虫するといいかもしれませんね。

コバエの好む土や肥料を使っている

腐葉土やバークなど堆肥、油かす、魚粉などを使った有機肥料は動植物の残骸を発酵させてできたものです。天然オーガニックで栄養満点なので植物にとって最高の環境ですが、コバエたちも大好き。

肥料を与え過ぎてしまうと、集まるようにコバエも大量発生します。

すでに有機物が含まれた土や肥料を使っている場合は、土に殺虫剤を吹きかけた後、表面をカバーしましょう。

観葉植物に発生するコバエに関するよくある質問

最後に観葉植物に発生するコバエに関するよくある質問とその答えを以下にまとめました。

最後に観葉植物に発生するコバエに関するよくある質問とその答えを以下にまとめました。

- 土からわいたコバエをお酢で退治するには?

- お酢や殺虫剤でも駆除できない場合は?

それぞれ見ていきましょう。

土からわいたコバエをお酢で退治するには?

土からわいたコバエをお酢で退治するには、水500mlに対して小さじ1杯程度を薄めて土や葉にスプレーで噴霧してください。木酢液と同様の忌避効果があります。

ただし、お酢は酢酸やクエン酸を含む酸性なので、水に薄めた濃度が高いと植物に悪影響を及ぼすかもしれません。コバエをすぐに退治したいからと言って高濃度で噴霧しないように気を付けてください。

薄めたお酢は、1週間に1~2回程度を目安として噴霧するとよいでしょう。

お酢や殺虫剤でも駆除できない場合は?

観葉植物に発生したコバエをお酢や殺虫剤でも駆除できない場合は、新しい土で植え替えます。古い土の中に卵を植え付けられている可能性が高いためです。

植え替えの際には、なるべく根を傷つけないように古い土をすべて落とします。その後、根が乾燥しないように手早く新しい観葉植物の土に植え替えてください。

植え替え後は、発根剤を水に溶かして与えると回復が早いでしょう。新しい土に根がなじむまでは、水やり後の土の乾きが遅いかもしれません。

受け皿に水を溜めないように、土の乾燥具合を確認しながら過湿状態にならないように育ててください。植え替え後も、土が常に湿っている状態になると、外部から侵入したコバエが卵を産み付ける可能性があるので注意します。

大きな観葉植物でなければ、水耕栽培として育てるものおすすめです。

まとめ

観葉植物に発生するコバエは、湿った有機物が含まれた土に卵を産みつけ、環境によっては大量に増えます。人が気付かないところで不意に発生<することがほとんどなので、あらかじめコバエ用に防虫することが大事です。

観葉植物を購入したあとは土に殺虫剤を吹きかけておき、赤玉土やココナッツファイバーで土の表面をカバーしましょう。

さらに、防虫スプレーも散布しておけば、コバエの発生確率は減少します。AND PLANTSの防虫スプレーは、天然由来の成分なので嫌な匂いもせず、安心して使えますよ。

[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]